A

biologia moderna está, em grande parte, baseada nos conceitos

da físico-química e em especial da teoria cinética,

pela qual é conceituado que todas as partículas

de dimensões atômicas e moleculares estão

em constante movimento, em todas as temperaturas acima do zero

absoluto (-273,16 oC). Por meio da suposição de

que as moléculas se movem constantemente é possível

explicar processos como a difusão, reações

químicas, pressão dos gases, potencial hídrico,

e diversos outros fenômenos ocorridos nas plantas. Uma visão

geral sobre os conceitos de energia livre será de grande

valia no entendimento dos princípios termodinâmicos

envolvidos nesta discussão.

2.1 Relações

energéticas do sistema água-planta

A complexidade do sistema água-planta requer o emprego

dos conceitos da termodinâmica para definir as interações

físicas ocorridas e expressar o "status" energético

da água. A energia associada ao sistema água-planta

é de natureza cinética e potencial. A contribuição

do componente cinético é relativamente baixa devido

à baixa velocidade do movimento da água nas plantas.

Entretanto, a água neste sistema possui energia potencial

desde que se desloca em resposta a certas forças inerentes

ao organismo vegetal.

A água nas células e por extensão nos tecidos

busca constantemente o equilíbrio termodinâmico

obedecendo à tendência universal de se mover dos

locais onde apresenta maior energia para aqueles, onde o nível

energético é mais baixo. Isto confere um caráter

dinâmico, ou seja, que varia temporalmente e espacialmente.

Estas relações ficarão mais claras quando

da discussão dos conceitos de potencial hídrico

e de seus componentes.

2.1.1

Conceitos de energia livre

As plantas e os animais necessitam de um contínuo suprimento

de energia livre, sem a qual, eles entrariam em equilíbrio,

e como conseqüência cessaria a vida. O sol é

a fonte primordial de energia livre e por meio da fotossíntese

as plantas armazenam a energia radiante sob a forma de compostos

intermediários ricos em energia, como ATP e NADPH+H+

, e posteriormente sob a forma de ligações químicas

que resultam quando o CO2 e a água reagem para formar

os carboidratos. Na respiração, a energia livre

é reconvertida a ATP, sendo utilizada para realizar trabalho

biológico.

Ao invés de estudar todo o universo a termodinâmica

define pequenas partes do mesmo, que são chamadas de

sistemas . Um sistema pode ser uma célula, uma folha

ou mesmo toda a planta. Quando um sistema passa de um estado

A para um estado B, a quantidade mínima de trabalho necessária

para ocasionar esta mudança pode ser definida como o

aumento da energia livre associado com esta alteração.

Por outro lado, o decréscimo da energia livre quando

o sistema passa do estado B para o estado A, representa a quantidade

máxima de trabalho que pode resultar desta transição.

Assim, os limites de trabalho feito no sistema ou pelo sistema

quando ele passa de um estado para o outro, estão relacionados

a mudanças de energia livre. Por exemplo, na Figura 3,

o sistema admitido é o universo em dois instantes, momento

atual e pré-big bang.

O conhecimento da energia livre sob uma condição

quando comparada com a existente em outra, nos permite predizer

a direção de uma mudança espontânea.

Em um sistema sob condições de temperatura e pressão

constantes, numa mudança espontânea sempre se verifica

o decréscimo de energia livre.

A maior parte dos sistemas biológicos está submetida

às condições de temperatura e pressão

atmosférica constantes, pelo menos por curtos períodos

de tempo. Para estas condições, a energia livre

de Gibbs representa a capacidade de um sistema realizar trabalho,

sendo determinada pela contribuição aditiva de

cada espécie que compõe o sistema.

A energia livre de Gibbs está relacionada com a energia

total do sistema pela fórmula que expressa a 2a lei da

termodinâmica .

Equação

1

Equação

1

Onde  G

expressa a variação da energia livre de Gibbs,

G

expressa a variação da energia livre de Gibbs,

H a variação

da energia total do sistema e T

H a variação

da energia total do sistema e T S

a energia não disponível para realizar trabalho,

sendo T a temperatura do sistema (oK) e S a entropia. A entropia

é um parâmetro termodinâmico que mede o estado

de desorganização do sistema que está intimamente

correlacionado com o equilíbrio que é atingido

quando a entropia atinge um ponto máximo.

S

a energia não disponível para realizar trabalho,

sendo T a temperatura do sistema (oK) e S a entropia. A entropia

é um parâmetro termodinâmico que mede o estado

de desorganização do sistema que está intimamente

correlacionado com o equilíbrio que é atingido

quando a entropia atinge um ponto máximo.

Figura 3. Esquema mostrando dois momentos distintos do universo.

Em B, o momento pré-big bang é representado, note

que o grau de desordem é mínimo e o conteúdo

de interno de calor do universo pode ser considerado máximo,

neste instante, a matéria estava concentrada em um mesmo

ponto. Enquanto em A, a partir do big bang, a entropia (desorganização)

do universo tende sempre à elevação e o

conteúdo interno de calor do sistema tende ao declínio.

Note que se a mudança fosse de A para B, seta inferior,

haveria a necessidade de entrada de energia para que o processo

ocorresse.

2.2 Potencial hídrico

Fluxo em massa ocorre em resposta a um gradiente de pressão,

envolvendo um grupo de moléculas que se movimentam juntas

(água + solutos).

Quando a diferença de pressão é estabelecida

pela gravidade (por exemplo, peso do fluído), tem-se

a pressão hidrostática. O fluxo em massa nos tecidos

vasculares pode ocorrer devido a diferenças de pressão

criadas pela difusão.

Normalmente, a água e os solutos entram e saem das células

vivas não por fluxo em massa, mas uma partícula

(molécula) de cada vez.

"Chama-se difusão ao movimento espontâneo,

ao acaso, de partículas individuais (moléculas

ou íons), devido à sua energia cinética".

Todas as moléculas estão em constante movimento

acima do 0º absoluto (0º Kelvin = -273ºC) e possuem

certa quantidade de energia cinética. Geralmente não

se observa claramente a difusão, pois é muito

lenta quando se trata de distâncias macroscópicas,

e o fluxo em massa de líquidos e gases é muito

comum. Observa-se difusão ao colocar cristais de açúcar

ou corante em água; as moléculas do soluto se

difundem para as regiões menos concentradas, e as moléculas

de água se difundem, ao mesmo tempo, das regiões

mais concentradas em água para onde estão os cristais

(Figura 4). O equilíbrio se estabelece quando as moléculas

de água e soluto estiverem distribuídas igualmente.

A B

B

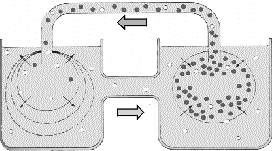

Figura 4. Esquema mostrando dois sacos revertidos por uma membrana

semipermeável (por exemplo, celofane) imersos em um recipiente

contendo água, interligados por um tubo. No saco B foi

adicionado um soluto (e.g. açúcar). Deste modo,

as moléculas do soluto (pontos escuros) se difundem para

as regiões menos concentradas, em direção

ao saco A, e as moléculas de água (pontos claros)

se difundem, ao mesmo tempo, das regiões mais concentradas

em água para onde estão os cristais, em direção

ao saco B.

A Lei de

Fick indica que a difusão pode sempre ocorrer espontaneamente,

a favor de um gradiente de concentração ou potencial

hídrico, até que o equilíbrio seja adquirido.

No equilíbrio, nenhum movimento do soluto pode ocorrer

sem a aplicação de uma forca direcionadora. Na

Figura 4, a forca direcionadora para a difusão da sacarose

é a energia do gradiente, estabelecido no inicio do experimento

por causa da diferença de concentração.

O movimento ou transporte em um sistema biológico também

pode ser direcionado por outras forcas (pressão hidrostática,

gravidade e campos elétricos). Entretanto, em sistemas

biológicos a gravidade raramente contribui substancialmente

como forca direcionadora. Quando o gradiente de concentração

é a fonte de energia potencial esta é definida

de potencial químico de qualquer soluto de acordo com

a seguinte relação:

Equação

2

Equação

2

Na Equação

2,  j é

o potencial químico da espécie de soluto j em

joules por mol; mjo potencial químico de j em condições

padrão; R é a constante universal de gases; T

é a temperatura absoluta, e Cj é a concentração

(mais precisamente a atividade) de j. O termo elétrico,

zjFE, aplicá-se somente para íons dissolvidos,

z e a carga eletrostática do íon, F é a

constante de Faraday (equivale à carga elétrica

de um mol de prótons), e E é o potencial elétrico

total da solução (em relação ao

padrão). O termo final, VjP, expressa a contribuição

do volume (V) e pressão (P) de j para o potencial químico

de j. Este último termo tem a menor contribuição

para o mj do que os termos de concentração e elétrico.

Desde que a água e uma neutra, e o componente elétrico

não influencia em seu potencial químico.

j é

o potencial químico da espécie de soluto j em

joules por mol; mjo potencial químico de j em condições

padrão; R é a constante universal de gases; T

é a temperatura absoluta, e Cj é a concentração

(mais precisamente a atividade) de j. O termo elétrico,

zjFE, aplicá-se somente para íons dissolvidos,

z e a carga eletrostática do íon, F é a

constante de Faraday (equivale à carga elétrica

de um mol de prótons), e E é o potencial elétrico

total da solução (em relação ao

padrão). O termo final, VjP, expressa a contribuição

do volume (V) e pressão (P) de j para o potencial químico

de j. Este último termo tem a menor contribuição

para o mj do que os termos de concentração e elétrico.

Desde que a água e uma neutra, e o componente elétrico

não influencia em seu potencial químico.

Assim, utilizando a Equação 2.1 e eliminando os

componentes não significativos para a espécie

água (w) temos.

Equação

2.1

Equação

2.1

Assim sendo,

o potencial químico da água se resume na seguinte

Equação:

Equação

3

Equação

3

Onde Cw representa a atividade de água, que é

a relação entre a pressão de vapor da água

no sistema (e) e a pressão de vapor da água no

estado padrão (eo).

Em fisiologia vegetal e nas ciências do solo, o movimento

da água, incluindo a difusão, são estudados

em termos de pressão, sendo utilizada a seguinte definição

de potencial hídrico. O potencial hídrico ( w)

é o potencial químico em um sistema ou parte do

sistema, expresso em unidades de pressão e comparado

com o potencial químico (também expresso em unidades

de pressão) da água pura nas mesmas condições

de temperatura, pressão e altura, com o potencial hídrico

da água de referencia considerado como zero. Esta definição

e expressa pela seguinte relação:

w)

é o potencial químico em um sistema ou parte do

sistema, expresso em unidades de pressão e comparado

com o potencial químico (também expresso em unidades

de pressão) da água pura nas mesmas condições

de temperatura, pressão e altura, com o potencial hídrico

da água de referencia considerado como zero. Esta definição

e expressa pela seguinte relação:

w =(

w =( -

-  wo) / Vw

Equação 4

wo) / Vw

Equação 4

Desta forma,

deve-se dividir os termos de Equação por uma unidade

de volume (Vw) para obter uma unidade de pressão ( w).

Deste modo, a transformação de unidade de energia

para a unidade de pressão se processa da seguinte forma:

w).

Deste modo, a transformação de unidade de energia

para a unidade de pressão se processa da seguinte forma:

w

= (

w

= ( -

-  wo)/Vw

= (RTln (e / eo))/ Vw Equação 4.1

wo)/Vw

= (RTln (e / eo))/ Vw Equação 4.1

Analisando

a Equação 4.1, pode-se perceber que o potencial

hídrico ( w)

é equivalente à diferença, em energia livre

por unidade de volume molal, entre a água do sistema

e a água pura, na mesma temperatura. Se considerarmos

a água pura, o resultado será zero. Normalmente,

a pressão de vapor da água no sistema (e) e menor

do que a pressão de vapor da água no estado padrão

(eo) que assume valor zero, ou seja, normalmente o mw terá

um valor negativo.

w)

é equivalente à diferença, em energia livre

por unidade de volume molal, entre a água do sistema

e a água pura, na mesma temperatura. Se considerarmos

a água pura, o resultado será zero. Normalmente,

a pressão de vapor da água no sistema (e) e menor

do que a pressão de vapor da água no estado padrão

(eo) que assume valor zero, ou seja, normalmente o mw terá

um valor negativo.

No caso da água pura, e = eo e  w

= 0. Portanto, o potencial hídrico é, freqüentemente,

negativo nas células; tecidos e solução

e no máximo assume o valor zero para a água pura.

w

= 0. Portanto, o potencial hídrico é, freqüentemente,

negativo nas células; tecidos e solução

e no máximo assume o valor zero para a água pura.

As unidades de R,T e Vw no sistema internacional são

J mol-1 K-1, k-1 e m3 mol-1, respectivamente.

Assim  w

= J mol-1 K-1 K / m3 mol-1 = J m-3

w

= J mol-1 K-1 K / m3 mol-1 = J m-3

w = J m-3

= Pa (Pascal)

w = J m-3

= Pa (Pascal)

As unidades mais freqüentemente usadas são o bar,

atmosfera, e de acordo com o sistema internacional, o pascal

e o megapascal (MPa).

1 bar = O,987 atm e 1 MPa = 10 bar ou 1bar =0, 1 MPa.

Os diversos fatores que afetam o potencial químico da

água no sistema são agrupados e avaliados isoladamente,

constituindo-se nos chamados componentes do potencial hídrico

que são quatro, a saber: Potenciais gravitacional ( g),

mátrico (

g),

mátrico ( m),

osmótico (

m),

osmótico ( s)

e de pressão (

s)

e de pressão ( p),

ver Equação 4.2.

p),

ver Equação 4.2.

w = (

w = ( -

-  wo)/Vw

=

wo)/Vw

=  g +

g +  m

+

m

+  s +

s +  p

p

2.2.1

Componentes do potencial hídrico

O potencial hídrico em qualquer sistema é afetado

por diversos fatores que modificam o potencial químico

das moléculas de água e, por conseguinte, da energia

livre de Gibbs. Para facilitar o isolamento e a avaliação

dos fatores foram caracterizados e definidos diversos componentes

do potencial hídrico.

O potencial hídrico ( w)

de um sistema é reduzido pela adição de

substâncias polares e, ou íons ao meio, pois as

moléculas dipolares da água são atraídas

e retidas por estes solutos, induzindo um decréscimo

na atividade da água (cw, na Equação 3).

O potencial osmótico (

w)

de um sistema é reduzido pela adição de

substâncias polares e, ou íons ao meio, pois as

moléculas dipolares da água são atraídas

e retidas por estes solutos, induzindo um decréscimo

na atividade da água (cw, na Equação 3).

O potencial osmótico ( s)

é o componente que define estas interações

tendo, conseqüentemente, um valor negativo. O

s)

é o componente que define estas interações

tendo, conseqüentemente, um valor negativo. O  p

varia muito pouco na maioria das células vegetais, com

exceção das do mesófilo, floema e estômatos.

p

varia muito pouco na maioria das células vegetais, com

exceção das do mesófilo, floema e estômatos.

A modificação da pressão sofrida pela água

no sistema pode também causar variação

do potencial hídrico. O potencial ou pressão de

turgescência ( p)

define estas modificações e resulta da entrada

de água seguindo um gradiente de potencial hídrico

favorável. À medida que a água penetra

na célula, passa a exercer uma força por unidade

de área (pressão) causando uma distensão

na parede, que é contrabalançada por uma pressão

igual mais de sentido contrario, chamada de pressão de

parede. À medida que a parede se distende, sua resistência

às extensões subseqüentes aumenta, de tal

maneira que o desenvolvimento do

p)

define estas modificações e resulta da entrada

de água seguindo um gradiente de potencial hídrico

favorável. À medida que a água penetra

na célula, passa a exercer uma força por unidade

de área (pressão) causando uma distensão

na parede, que é contrabalançada por uma pressão

igual mais de sentido contrario, chamada de pressão de

parede. À medida que a parede se distende, sua resistência

às extensões subseqüentes aumenta, de tal

maneira que o desenvolvimento do  p

não está linearmente relacionado com mudanças

de volume celular (Figura 5).

p

não está linearmente relacionado com mudanças

de volume celular (Figura 5).

O  P pode

ser positivo como, por exemplo, em células túrgidas;

podendo também alcançar valores negativos, o que

ocorre nas células do xilema das plantas sob condições

de transpiração intensa ou pode ser igual a zero,

como nas células em estado de plasmólise incipiente.

A ocorrência do

P pode

ser positivo como, por exemplo, em células túrgidas;

podendo também alcançar valores negativos, o que

ocorre nas células do xilema das plantas sob condições

de transpiração intensa ou pode ser igual a zero,

como nas células em estado de plasmólise incipiente.

A ocorrência do  p

negativo em outras células que não nos elementos

de vaso do xilema não foi ainda demonstrada experimentalmente.

p

negativo em outras células que não nos elementos

de vaso do xilema não foi ainda demonstrada experimentalmente.

O potencial mátrico ( m),

que também tem um valor negativo, é o componente

do potencial hídrico que define as influências

que as forças de superfície dos colóides

e espaços intermicelares exercem sobre o potencial hídrico

da água. Embora estas interações pudessem

ser adequadamente representadas pelas suas contribuições

aos potenciais osmóticos e de turgescência, o potencial

mátrico permite o isolamento e identificação

destas forças de uma maneira mais específica.

O conceito de potencial mátrico é extremamente

importante na caracterização do processo de embebição

e estudo das relações hídricas no solo

como discutiremos posteriormente.

m),

que também tem um valor negativo, é o componente

do potencial hídrico que define as influências

que as forças de superfície dos colóides

e espaços intermicelares exercem sobre o potencial hídrico

da água. Embora estas interações pudessem

ser adequadamente representadas pelas suas contribuições

aos potenciais osmóticos e de turgescência, o potencial

mátrico permite o isolamento e identificação

destas forças de uma maneira mais específica.

O conceito de potencial mátrico é extremamente

importante na caracterização do processo de embebição

e estudo das relações hídricas no solo

como discutiremos posteriormente.

O potencial gravitacional ( g)

expressa a ação do campo gravitacional sobre a

energia da água. Ele é definido como o trabalho

necessário para manter a água suspensa em determinado

ponto em relação à atração

da gravidade. O potencial gravitacional também não

é medido como um valor absoluto e para determinar sua

magnitude é necessário atribuir um ponto de referência

arbitrário, no qual o

g)

expressa a ação do campo gravitacional sobre a

energia da água. Ele é definido como o trabalho

necessário para manter a água suspensa em determinado

ponto em relação à atração

da gravidade. O potencial gravitacional também não

é medido como um valor absoluto e para determinar sua

magnitude é necessário atribuir um ponto de referência

arbitrário, no qual o  g

é igual a zero. Normalmente, a superfície do solo

é tomada como referencial.

g

é igual a zero. Normalmente, a superfície do solo

é tomada como referencial.

Figura 5.

Diagrama de Höfler, Os componentes do potencial hídrico

( w) sofrem

mudanças à medida que a célula fica túrgida.

O potencial osmótico (

w) sofrem

mudanças à medida que a célula fica túrgida.

O potencial osmótico ( s)

é calculado levando em consideração a alteração

do volume celular, ou seja, segundo uma curva de diluição,

ver Equação 5. A curva de pressão (P) é

arbitrária, mas expressa o fato de que as células

com pressão zero podem absorver água. Inicialmente

o incremento da pressão dentro da célula é

lento, em seguida se torna rápido. Aumentando o volume

da célula o potencial osmótico, torna-se mais

positivo. A curva de potencial hídrico é a soma

algébrica das curvas de pressão e potencial osmótico.

De acordo com a seguinte Equação, a saber:

s)

é calculado levando em consideração a alteração

do volume celular, ou seja, segundo uma curva de diluição,

ver Equação 5. A curva de pressão (P) é

arbitrária, mas expressa o fato de que as células

com pressão zero podem absorver água. Inicialmente

o incremento da pressão dentro da célula é

lento, em seguida se torna rápido. Aumentando o volume

da célula o potencial osmótico, torna-se mais

positivo. A curva de potencial hídrico é a soma

algébrica das curvas de pressão e potencial osmótico.

De acordo com a seguinte Equação, a saber:  =

P -

=

P -  s.

s.

O  g

em um dado ponto na planta situado a um metro acima do solo

(referencial) apresentará um

g

em um dado ponto na planta situado a um metro acima do solo

(referencial) apresentará um  g

de cerca de +0,01 MPa. Este componente de potencial hídrico

se torna importante somente quando do estudo do movimento de

ascensão da água nas plantas de grande porte e

percolação da água através dos poros

do solo.

g

de cerca de +0,01 MPa. Este componente de potencial hídrico

se torna importante somente quando do estudo do movimento de

ascensão da água nas plantas de grande porte e

percolação da água através dos poros

do solo.

Portanto, para uma célula vegetal, sob condições

isotérmicas, a Equação abaixo expressa

a ação de todos os fatores acima descritos sobre

o potencial hídrico de uma célula vegetal.

Componentes do potencial hídrico

w =

w =  g

+

g

+  m +

m +  s

+

s

+  p

p